Un mariage parisien

Publié le 4 mai 2025, par Charles-Erik LabadilleAux marges du Massif

En bordure du massif ancien, au nord, à l’ouest et au sud, il est des terres calcaires dont les carbonates ont été amenés jadis par des mers qui, petit à petit, ont donné naissance aux grands bassins sédimentaires : Bassin Parisien et Bassin Aquitain. Ces calcaires beaucoup plus récents (secondaires, tertiaires) servent bien souvent de support à la «grande culture» mais peuvent, comme nous allons le voir, abriter encore de rares ensembles à la flore strictement calcicole (qui supporte de vivre sur les calcaires).

Mais il existe également de nombreux cas beaucoup plus subtils où les végétations, installées en limite de Massif Armoricain et de bassin, sont en mélange car les plantes y «exploitent» à la fois des sols où silice et carbonates sont combinés.

LE VAL DE MAY ET LE VAL DE LAIZE

May-sur-Orne, Laize-la-Ville, Bretteville-sur-Laize (Calvados)

À voir à moins de 30 km : Vieux, Caen, la Brèche au Diable, la cluse de Caumont-sur-Orne, les Rochers de la Houle, la Boucle du Hom, la Forêt de Grimbosq

Le Calvados est particulièrement diversifié sur le plan géologique. Dans certains secteurs, en particulier à une dizaine de kilomètres au sud de Caen, cette richesse a d’ailleurs pu causer bien des étonnements aux riverains. Car pendant des années, les populations indigènes dubitatives ont vu « débarquer » des cars entiers de jeunes Japonais, de jeunes Allemands… venus chercher « on ne savait guère quoi » au fin fond de ces campagnes. Aujourd’hui, ils savent que ces étudiants, souvent en voyage d’étude de fin de cycle universitaire, viennent observer le « Graal » géologique ! En effet, nous sommes ici dans une région géologique exceptionnelle, notamment par la richesse de ses affleurements de Protérozoïque, de Paléozoïque, de Mésozoïque… et de leurs contacts.

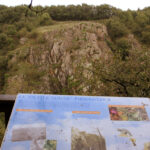

Ainsi, à l’entrée nord de Laize-la-Ville, une carrière privée se trouve sur la petite route qui part vers le Val de May, un joli site escarpé que l’on peut découvrir par le GR 36 (promenade de 4 km). Située à proximité du croisement avec la D 562, cette carrière permet d’observer (autorisation de visite auprès du propriétaire) les contacts anormaux entre Protérozoïque, Paléozoïque et Mésozoïque ! La bordure de la grande route (D562 très passagère donc prudence) laisse apparaître le plus récent où les calcaires jurassiques jaunes chevauchent les calcaires cambriens gris (encore appelés « marbres de Vieux »), ce qui n’est déjà pas si mal !

Un autre lieu, à quelques kilomètres, dévoile le contact le plus ancien : il faut suivre la remarquable vallée de la Laize, un petit affluent de l’Orne (au même carrefour, à Laize-la-Ville, prendre la D41 puis aussitôt la D132 en direction de Bretteville-sur-Laize). À mi-chemin, en bord de route au lieu-dit Jacob Mesnil, se situe le « poudingue de Rocreux » (petit parking dans le tournant) : à cet endroit, on peut voir dans la coupe du talus les terrains de la Chaîne Hercynienne en contact avec ceux de la Chaîne Cadomienne (discordance entre le poudingue de base du Paléozoïque et le Protérozoïque).

Outre l’intimité entre calcaires cambriens et mésozoïques, entre assises briovériennes, cambriennes et jurassiques, le Val de Laize dévoile l’étonnant mélange entre silice et carbonate. La rencontre est « tendue », linéaire et tenant presque dans un long mouchoir de poche, disons plutôt un ruban qui a toujours passionné les géologues mais aussi les botanistes.

C’est au phytosociologue Bruno de FOUCAULT que l’on doit la description des associations végétales très originales de ce val qui ne l’est pas moins sur le plan paysager. Les parois armoricaines, verticales et trapues, qui bordent sur un côté la tortueuse D 132 et la rivière, sont chapeautées de coteaux pentus façonnés dans les calcaires qui débordent parfois jusqu’à la route : il en résulte un assemblage, voire une superposition, de pelouses rupestres « intermédiaires » à orpins réfléchis et blancs (Sedum reflexum, S. album), fétuques glauques (Festuca longifolia), scilles d’automne (Scilla autumnalis)… et de prairies calcicoles qui, comme le cadre, ne peuvent laisser indifférent.

LA BRÈCHE AU DIABLE

Potigny, Soumont-Saint-Quentin (Calvados)

À voir à moins de 30 km : le Rochers de la Houle, les Rochers des Parcs et la Suisse Normande, la Boucle du Hom, le val de Laize, Caen, le coteau du Mesnil-Soleil, Falaise, les méandres de Rouvrou, Pont-d’Ouilly

Au nord de Falaise (Calvados), le synclinal d’Urville est largement ennoyé par les calcaires jurassiques (mésozoïque). Néanmoins, vers Soumont-Saint-Quentin, à l’occasion d’une puissante incise opérée par un petit cours d’eau, le Laizon, les terrains paléozoïques réapparaissent, Cette gorge spectaculaire est appelée la Brèche au Diable. Ici, les parois presque verticales de grès armoricains très résistants qui encadrent la cluse sont donc couronnées par les couches horizontales du Bassin Parisien ; ce contact accidentel et très contrasté amène tout soudain la grande culture du vaste plateau calcaire à côtoyer les bois clairs qui tapissent le ravin. On peut accéder au site par le bas, directement au fond de la gorge, ou par le haut et le Mont Joly (parking à l’église), du nom de l’actrice Marie JOLY (morte en 1798) dont la tombe surplombe presque l’à-pic.

L’occupation du site est très ancienne et l’on y a trouvé des vestiges de différentes époques : Paléolithique (silex taillés, rares bifaces…) ; Néolithique, où les groupes d’agriculteurs tirent partie des fortifications naturelles en les complétant par la construction d’un rempart de terre sur la partie orientale non protégée ; âge du bronze, du fer, période gallo-romaine. Il semble que l’activité ait été particulièrement intense au néolithique, à partir de 3500 ans avant J.C. où les fouilles récentes permettent d’inscrire le Mont Joly au sein d’un vaste complexe d’extraction du silex. Le matériau, utile à la fabrication de haches nécessaires au défrichement, est ramassé à grande échelle ; ébauchées sur place, les haches sont achevées au fond des gorges du Laizon où elles sont frottées sur les blocs de grès armoricains qui servent alors de polissoirs.

Dans un contexte bien différent mais toujours minier, l’activité industrielle marque Soumont-Saint-Quentin de 1902 à 1989 : l’exploitation de la plus grande mine de fer de l’Ouest est à l’origine, ici comme dans la commune voisine, Potigny, d’une importante vague d’immigration, principalement polonaise ; ces ouvriers vont jusqu’à former l’essentiel de la main d’œuvre et, encore aujourd’hui, leurs familles participent au partage culturel qui fait toute l’originalité de cette petite région minière.

Quant à Dieu et au Diable, comme à l’accoutumée ils se livrent également au partage, mais d’influence cette fois, qui laissera ou non leur empreinte sur le secteur. Cette fois, ils sont confrontés à des problèmes d’écoulement des eaux. En effet, l’étonnant passage « forcé » du Laizon dans la pierre intrigue localement et, faute de réponse claire, l’imagination populaire pose bientôt le problème à une échelle supérieure où intervient le saint patron de la commune.

Revenons en ces temps où la barre de grès retient derrière ses puissantes assises un lac immense dont on dit que les profondeurs cachent une des portes des enfers… Au cours d’une promenade sur ses rives, saint Quentin glisse et chute dans l’abîme noir et glacé mais sa foi débordante arrive à l’en arracher. Il remercie si fort le ciel pour ce miracle que Dieu, touché, lui accorde le pouvoir de commander une fois le Malin. Saint Quentin dicte alors au Démon d’anéantir son lac et ce dernier, d’un formidable coup de queue, brise net la roche où s’engouffrent les eaux du Laizon : la Brèche-au-Diable est née !

LE COTEAU DU MESNIL-SOLEIL

Damblainville, Épaney, Falaise, Versainville (Calvados)

À voir à moins de 30 km : Pont-d’Ouilly, Clécy et les Rochers des Parcs, les Rochers de la Houle, la Boucle du Hom, le Val de Laize, la Brèche au Diable, le camp celtique de Bierre, le Vaudobin, Argentan, le Rocher du Mesnil-Glaise, les méandres de La Courbe, Putanges-Pont-Écrepin, le lac de Rabodanges et les Gorges de Saint-Aubert, le pierrier du Bec Corbin, la Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre, les méandres de Rouvrou, les Gorges du Noireau et Pont-Erembourg

Situé une vingtaine de kilomètres un peu plus au sud, Falaise est une porte orientale de la Suisse Normande et s’inscrit à la charnière entre grès armoricain et calcaires du Bassin Parisien (Jurassique, de 200 à 150 millions d’années environ).

Refaites d’abord, au cœur de Falaise, une petite visite de courtoisie à Guillaume-le-Conquérant et ses descendants, à leur forteresse plantée sur son piton de quartzites et à la cluse de l’Ante qui l’entaille, histoire de ne pas nous faire oublier qu’il existe bien d’étroits défilés armoricains, même aux marges parisiennes !

Quittez Falaise et poursuivez sur 7 km, au travers de paysages dépourvus de toute haie, jusqu’à Versainville et Damblainville, au coteau du Mesnil-Soleil (direction de Saint-Pierre-sur-Dives par la D 511 puis à droite jusqu’à l’aérodrome de Falaise). Son nom dit déjà tout et cette réserve naturelle nationale, établie sur des rendzines (de maigres sols pierreux saturés en calcium), permet immédiatement de comprendre pourquoi et comment des espèces méditerranéennes peuvent s’installer définitivement en Normandie ! La pente est tellement forte qu’elle en est presque impraticable à pied (sinon de biais !) et le soleil, pourtant méfiant dans la région, peut écraser de ses feux cette véritable rampe de lancement exposée plein sud et qui s’ouvre, 70 m en contrebas, sur les vastes openfields infiniment bariolés de la « Campagne » de Falaise.

En avril-mai, c’est un spectacle peu commun de voir le puissant talus se couvrir des bleus légers des sesléries (Sesleria albicans, une graminée) rehaussé des tapis violets des anémones pulsatilles (Pulsatilla vulgaris), deux plantes protégées au niveau régional… Les orchidées sauvages (spontanées) ne sont pas en reste puisqu’un peu moins d’une vingtaine d’espèces différentes a été dénombrée sur la réserve. Un circuit dédié à ces fleurs originales et parfois protégées permet d’en découvrir un bel échantillon sur l’ensemble du site des monts d’Éraines où se situe la réserve.

LA FLORE « INTERMEDIAIRE » DE LA SUISSE NORMANDE ET DES ALPES MANCELLES

Revenons rapidement à la Suisse Normande et aux Alpes Mancelles, territoires déjà largement présentés, entre autres pour leurs granites et leurs grès. Leur flore particulière mérite cependant quelques mots supplémentaires car voilà bien deux pays de transition. Comme nous l’avons signalé, le contact (ancien ou actuel) avec les zones calcaires peut se suivre grâce à la présence de certaines plantes indicatrices, en quelque sorte nos « informateurs », surtout lorsqu’ils sont en groupe : clématite, brachypode, primevère coucou (Primula veris), troène (Ligustrum vulgare)… mais aussi jolie mélitte à f. de mélisse (Melittis melissophyllum), polygale vulgaire (polygala vulgaris), origan (Origanum vulgare) qui acceptent des sols assez variés du moment qu’ils soient chauds.

Outre les végétations des rochers, souvent mixtes et fréquentes dans ces zones aux reliefs contrastés, les deux pays se signalent par la présence, toutefois localisée, d’originales prairies-pelouses « intermédiaires » établies sur des pentes fortes et bien exposées. Il est d’ailleurs souvent délicat de faire la part de l’influence du sol ou de celle du climat local (exposition, sècheresse…) sur leur composition très particulière, ni véritablement calcicole, ni l’inverse : orchis bouffons (Orchis morio), saxifrages granulés (Saxifraga granulata), spiranthes d’automne (Spiranthes spiralis), œillets velus (Dianthus armeria), lins bisannuels (Linum bienne), fétuques, amourettes (Briza media), gaudinie fragile (Gaudina fragilis), flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), brachypode penné… se partagent ces pâtures certainement beaucoup plus répandues avant-guerre. C’est sans doute dans l’emploi systématique des engrais qu’il faut chercher la cause de cette régression car bon nombre des plantes qui composent ces milieux sont des espèces nitrofuges qui supportent mal l’azote.

LES COTEAUX DU RUTIN ET DE CHAUMITTON

Villaines-la-Carelle, Saint-Rémy-du-Val (Sarthe)

À voir à moins de 30 km : les Alpes Mancelles, le belvédère des Toyères, Saint-Céneri-le-Gérei, Alençon, la Forêt de Perseigne, Fresnay-sur-Sarthe, Saint-Léonard-des-Bois

Arrêtons là un catalogue d’espèces qui pourrait bien rebuter plus d’un lecteur pour poursuivre notre voyage vers le sud qui, cette fois, devrait séduire le plus grand nombre…

Un premier arrêt dans la Sarthe, à l’est du territoire du Parc naturel régional Normandie-Maine, permet de saisir visuellement le contraste, ici surprenant, entre la vieille montagne et le Bassin Parisien : le massif forestier de Perseigne, véritable île armoricaine, perce des terrains secondaires qui l’entourent de tous côtés. D’Alençon, au nord-ouest, et de Mamers, au sud-est, on ne voit que le môle siliceux, imposante tache vert-sombre qui émerge du patchwork des parcelles agricoles. De l’autre côté d’Alençon à une quinzaine de kilomètres, son haut voisin, le massif d’Écouves fait, pour sa part, figure de presqu’île juste baignée à l’est et au sud par les « mers » jurassiques.

Précisons qu’au sud-est de Perseigne, ces mers, ou plutôt ces plateaux, ont été entamés, presqu’en lisière de forêt, par les cours d’eau et, entre autres, un petit affluent de la Dive. Voilà l’occasion, pour les amateurs, d’aller visiter de «vrais» beaux coteaux calcaires, ceux dégagés à l’est de Villaines-la-Carelle par le Rutin qui coule vers Mamers.

À une dizaine de kilomètres, au nord de Saint-Rémy-du-Val (Chaumitton et la Brière), d’autres espaces patrimoniaux sont également gérés dans le cadre de Natura 2000. Il s’agit encore d’une pelouse sèche mais aussi d’un bois et d’anciennes carrières souterraines utiles à l’hibernation de nombreuses espèces de chiroptères.

DE VILLAGES EN CATHÉDRALES TROGLODYTIQUES

Doué-la-Fontaine, Louresse-Rochemenier, Dénezé-sous-Doué (Maine-et-Loire)

À voir à moins de 30 km : les coteaux du Layon, le coteau de Pont Barré, Angers, le Val-de-Loire, Saumur, Fontevraud-l’Abbaye, le Cirque de Missé, la cascade de Pommiers

Continuons notre descente vers le sud et revenons à nos coteaux du Layon laissés vers Chaudefonds et Beaulieu. La longue faille du Layon et le sillon houiller mènent, en environ 25 km vers le sud-est et à travers vignes, jusqu’aux portes de Doué-la-Fontaine, dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Là, le Protérozoïque métamorphique des Mauges, les schistes et grès paléozoïques viennent mourir sous les assises du bassin sédimentaire : du côté « parisien », la donne a changé puisque ce ne sont plus les nappes jurassiques, mais celles du Crétacé (Cénomanien, vers 100 millions d’années) qui, depuis les environs de Châteauneuf-sur-Sarthe un peu plus au nord, lèchent et ennoient les « côtes » du vieux massif.

Sur ces premières couches d’enduits –dont le dépôt, vers 90 millions d’années, de tuffeau, calcaire fin devenu l’élément marquant de l’identité architecturale du Val-de-Loire-, bien plus tard, il y a environ 15 millions d’années (Miocène), une mer peu profonde et chaude s’avance. Venue de l’ouest cette fois, elle recouvre le « golfe » de la Loire d’abord jusqu’à l’Anjou, puis jusqu’à la Touraine. Cette mer des « faluns », riche en coquilles et fossiles, a laissé son empreinte notamment à Doué-la-Fontaine et, un peu plus au nord, à Louresse-Rochemenier connus pour une singularité qui fait la réputation du Saumurois, les abris troglodytiques.

Le falun (comme le tuffeau) est une pierre à bâtir de qualité qui a été extraite en grand dans les carrières de Doué-la-Fontaine et des alentours. Ouvertes sur le plat ou à flanc de coteau, certaines de ces cavités ont ensuite été reconverties en champignonnières, caves à vin, lieux d’habitation… L’héritage laissé par l’exploitation, le confort de mise en œuvre (roche relativement « facile » à travailler) ainsi que la porosité de la pierre (roche « saine » du point de vue de l’humidité) expliquent, entre autres, les usages troglodytiques. De nombreuses alternatives (toujours payantes) se présentent aux visiteurs, en fonction de leurs goûts.

Certains choisiront la découverte des « cathédrales troglodytiques des Perrières (à l’est de Doué-la-Fontaine) : il s’agit de carrières des 18e et 19e siècles, ainsi surnommées du fait de la hauteur de salles (une vingtaine de mètres) aux voûtes en forme « d’ogives ». D’autres préféreront le bioparc (à l’ouest de Doué) : le zoo de Doué est implanté sur le remarquable site des Minières, composé d’anciennes carrières à ciel ouvert, avec fours à chaux, grottes et caves en « cathédrales ».

D’autres encore choisiront le village troglodytique de Rochemenier (Louresse-Rochemenier) situé sur le GR 3D (à 5 km au nord de Doué, accès par la D 69 puis la D 177) : on y visite deux anciennes fermes, avec collection d’outils et races anciennes de volailles, chapelle souterraine…

Les derniers enfin passeront par Dénezé-sous-Doué (3 km au nord de Rochemenier) et la cave aux sculptures : témoin d’un art populaire estimé au 16e siècle, toute une galerie de personnages aux formes disgracieuses et provocantes en orne les parois. Mais on peut également préférer le hameau troglodytique de la Fosse (toujours Dénezé-sous-Doué).

Les amateurs de pierres plus « solides » trouveront aussi leur bonheur sur la commune, juste à l’est du bourg, avec des monuments qui ont défié quelques millénaires. L’un des dolmens, dressé dans le petit bois au nord-est du hameau de La Carte, a un nom qui ne prête guère à confusion : c’est la Pierre couverte. Un autre, situé à 500 m au nord du hameau de Saugré, a une identité plus difficile à interpréter : il s’agit de la Pierre péteuse ! dont les aptitudes présumées viennent s’ajouter à celles de toutes les roches tournoires, dégouttantes, écriantes, tremblantes, branlantes… souvent mentionnées dans l’Ouest.

Quoi qu’il en soit, cette présence rappelle une autre forme de relation ayant uni le massif ancien et le bassin sédimentaire et tout l’intérêt du département du Maine-et-Loire en matière de mégalithes (environ 150).

LA VALLÉE DU PRESSOIR ET LA CASCADE DE POMMIERS

Saint-Jacques-de-Thouars, Sainte-Radegonde, Thouars (Deux-Sèvres)

À voir à moins de 30 km : la vallée de l’Argenton, les cathédrales troglodytiques de Doué-la-Fontaine, le cirque de Missé

À une vingtaine de kilomètres au sud de Doué-la-Fontaine, mais cette fois dans le département des Deux-Sèvres, la ville de Thouars s’inscrit également en poste frontière du massif ancien : il en résulte un sérieux mélange de micaschistes, de granites… et de calcaires, de marnes, d’argiles à silex du Jurassique et du Crétacé… qui affolerait même, de prime abord, les curieux les mieux disposés à apprendre ! Néanmoins, avec un peu de temps et d’expérience, on arrive à se faire à ce désordre géologique somme toute plutôt habituel dans le Massif Armoricain…

Ce cadre physique varié offre aux Thouarsais des paysages tout en contraste où l’encaissement du réseau hydrographique tient une place d’importance : à ce titre, trois secteurs escarpés méritent d’être signalés dans et aux alentours de la cité labellisée « ville d’art et d’histoire ».

Un premier contact avec cette « géographie » pittoresque peut être pris au sud de Thouars où la vieille ville a jadis pris naissance dans une boucle du Thouet. Du pont Saint-Jean (accès par Saint-Jean-de-Thouars et la D 938…), une célèbre vue panoramique s’ouvre sur le promontoire où se dresse le château des Ducs de Trémoïlle. Abritant aujourd’hui un collège, l’édifice du 17e siècle a succédé à une place forte elle-même bâtie à l’emplacement d’un ancien oppidum. Le caractère défensif du site n’est pas sans rapport avec la position stratégique occupée par Thouars au fil des siècles. Dès le 8e siècle, la forteresse, située à la pointe de l’Aquitaine est rasée par Pépin le Bref accompagné, pour l’occasion, par un fils qui deviendra Charlemagne… Par la suite, « coincée » entre les possessions anglaises au sud (le Poitou devient anglais en 1152 lorsqu’Henri II épouse Aliénor d’Aquitaine) et l’Anjou au nord, la cité passe sans états d’âme du camp des Plantagenêts à celui des Capétiens en fonction des opportunités offertes par l’un ou l’autre des deux camps. De cette histoire mouvementée qui s’achève au 14e siècle par un rattachement définitif à la France, Thouars a conservé une partie de ses remparts, plusieurs tours dont la Porte au Prévost par laquelle Du Guesclin fit son entrée lors de l’annexion de la cité…

Notre seconde escale, la vallée du Pressoir, est située vers l’ouest de la ville. Dans Thouars, on y accède par la chaussée de Pommiers (GR 36) qui longe le Thouet et le traverse au niveau de Sainte-Radegonde (rue de Pommiers). De là, un sentier pédestre équipé de tables de lecture permet de découvrir l’étroite vallée façonnée par un petit affluent du Thouet.

Avec des allures de torrent, le ruisseau du Pressoir s’est taillé une gorge dans le granite et s’offre même le luxe d’une jolie chute de quelques mètres de hauteur (cascade de Pommiers ou de la Gouraudière). Outre son caractère insolite, le site (Sainte-Radegonde, Saint-Jacques-de-Thouars), propriété de la Communauté de Communes pour une vingtaine d’hectares, présente également des milieux naturels silicicoles remarquables : pelouses à gagée de Bohème (Gagea bohemica), tonsures à bellardie (Bartsia trixago), fissures à capillaire du nord (Asplenium septentrionale)…

LE CIRQUE DE MISSÉ

Missé, Sainte-Verge, Thouars (Deux-Sèvres)

À voir à moins de 30 km : Thouars, la vallée du Pressoir et la cascade de Pommiers, la vallée de l’Argenton, les cathédrales troglodytiques de Doué-la-Fontaine

Revenons au Thouet pour un troisième arrêt, au sud-est de la ville cette fois. De Thouars à Missé la rivière (longée par le GR 36) développe de larges boucles encaissées d’une cinquantaine de mètres, notamment dans les micaschistes précambriens. Néanmoins, ces courbes sont par endroits « léchées » par les calcaires jurassiques (et les argiles de décarbonatation) qui voilent « en discordance » le vieux socle apparaissant ça et là. Ce contact et ces méandres prennent leur pleine dimension à 3 km de Thouars au point qu’une des boucles ait été appelée « Cirque de Missé » (accès aux deux rives et au GR 36 par le pont de Missé). À coup sûr, son décor abrupt et boisé, plutôt inhabituel dans la France de l’ouest, ne laisse pas indifférent et peut faire l’objet de belles sorties, familiales ou plus naturalistes. En effet, le secteur (de Missé en rive gauche à l’escarpement de Bâteloup en rive droite…) possède les nombreuses qualités d’un site inscrit à la charnière entre influences siliceuses et carbonatées.

Avant de quitter le pays, les amateurs de stratigraphie n’oublieront pas de rendre un petit hommage à Alcide d’ORBIGNY qui a défini en 1849 le stratotype (la coupe type) du Toarcien (environ 180 millions d’années), étage du Jurassique inférieur mondialement connu qui doit son nom à Thouars (Toarcium en latin). Décrite dans de petites carrières situées juste au nord de l’agglomération, cette succession de grès, calcaires et marnes a livré de nombreux fossiles, en particulier des ammonites. Pour conserver ce patrimoine géologique, une réserve naturelle a été créée sur la commune de Sainte-Verge (de Thouars par la D 759 en direction de Massais, puis à droite au niveau de Vrines). Le site, aménagé et équipé de tables de lecture permet la visite libre, sur réservation uniquement.

LES COTEAUX CALCAIRES DE CHANTONNAY

Bazoges-en-Pareds, Chantonnay, Sigournais (Vendée)

À voir à moins de 30 km : le Mont des Alouettes, le Puy du Fou, Saint-Michel-Mont-Mercure, le Mont des Justices, le bois de la Folie et le Puy Crapaud, les Rochers de Cheffois et Mouilleron-en-Pareds, Vouvant et la Tour Mélusine

Vers Chantonnay, c’est cette fois le Bassin Aquitain qui tend un « doigt » d’une quarantaine de kilomètres vers l’intérieur des terres septentrionales et siliceuses. Cette enclave de roches sédimentaires calcaires (Jurassique) sur fond de roches cristallines mérite d’être suivie de Sigournais à Bazoges-en-Pareds, par l’intermédiaire du GR de pays de Mélusine qui, par endroits, passe au pied de beaux coteaux calcaires. Le secteur est particulièrement vallonné car quadrillé par de nombreux cours d’eau, notamment le Petit et le Grand Lay qui confluent à « l’Assemblée des Deux Lay » au sud de Chantonnay pour former le principal fleuve vendéen. Ces cours jumeaux et leur résultante, le Lay, leurs affluents, trois longs plans d’eau (retenue de Rochereau entre Sigournais et Chavagnes-les-Redoux, barrage de l’Angle Guignard, barrage de la Vouraie) façonnent un véritable pays de rivières qui sans conteste plaira aux pêcheurs de tous crins mais aussi aux randonneurs de tous poils, de petite, moyenne ou grande randonnée (GR 364) !

Entre Puybelliard et Sigournais, au nord-est de Chantonnay, le GR de pays qui longe le ruisseau de l’Arguignon est dominé d’une trentaine de mètres par les buttes du Fief des Cornières et du Ritay. Malgré la progression des broussailles, voire du boisement, les versants offrent encore un joli lot d’orchidées sauvages !

5 kilomètres plus loin, le GR de pays mène au barrage de Rochereau établi sur le Grand Lay et retenant un lac d’une centaine d’hectares, avec plage et petite pause méritée avant de reprendre le sentier…

À environ 2 km, juste après la Fambretière et la D 949b, les coteaux situés au sud de Bellevue et des Landes (Bazoges-en-Pareds) méritent également un arrêt : petite routes et chemins permettent de quadriller cet ensemble intéressant à plusieurs titres. La trentaine de mètres de dénivelé permet tout d’abord de beaux coups d’œil vers le sud et la vallée du Loing qui coule en contrebas. Ensuite, le versant du Cul de Sac correspond à un petit coteau calcaire et argileux à tradition viticole. Les terrains chauds et secs des anciennes vignes conviennent en particulier aux orchidées (près de la dizaine !), ainsi d’ailleurs qu’aux papillons tels les rares flambés (Iphiclides podalirius)…

Mais l’originalité du site s’exprime également dans les parties trempées des bas de pentes et des fonds. Outre les fritillaires et les ophioglosses (Ophioglossum vulgatum), les cortèges « intermédiaires » apparaissent au travers de groupements à orchis grenouille (Coeloglossum viride) et surtout de zones para-tourbeuses à scorsonère humble (Scorzonera humilis), à mouron délicat (Anagallis tenella), jolie mais minuscule primulacée plutôt acidiphile. La présence du damier de la succise (Euphydryas aurinia), papillon rare et menacé affectionnant les zones tourbeuses acides (comme notamment sa plante hôte la succise des prés ou mors-du-diable), confirme un diagnostic il faut bien l’avouer assez facile à établir : c’est au niveau du lieu-dit les Landes que s’établit le contact entre les calcaires et le granite de Bazoges-en-Pareds.

À proximité, le dolmen des Landes ou « allée couverte de la pierre levée » traduit également cette rencontre entre deux univers…

LE BOCAGE À TAUZIN DU LITTORAL VENDÉEN

La Chaize-Giraud, Grosbreuil, La Mothe-Achard, Les Sables-d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)…

À voir à moins de 30 km : le Puits d’Enfer, les dunes de la Sauzaie et du Jaunet, la Roche-sur-Yon, les marais Poitevins, les mégalithes d’Avrillé et Le Bernard

Terminons notre périple armoricain par un autre mélange et une bouffée d’air chaud qui ne sera pas pour déplaire aux éternels estivants toujours à la recherche de rivages plus atlantico-méditerranéens !

Le littoral sud-vendéen a en effet de quoi séduire les amateurs de grosses chaleurs et en particulier des arbres et des arbustes qui commencent à sentir les Landes de Gascogne, voire le maquis et la garrigue…

Ainsi, à l’ouest de La Roche-sur-Yon, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aux Sables-d’Olonne et Talmont-Saint-Hilaire, le bocage abrite une belle population de chênes tauzins (Quercus pyrenaica). En mélange avec d’autres chênes (chênes verts, chênes sessiles) et des essences variées (notamment les pins maritimes –Pinus pinaster-), c’est un arbre thermo-acidiphile dont le nom latin traduit les origines du sud-ouest. Par endroits, les talus secs et lessivés qu’il surmonte présentent une intéressante flore de lande avec, entre autres, les asphodèles blancs (Asphodelus albus), les bruyères ciliées (Erica ciliaris) et à balais (E. scoparia), les potentilles des montagnes (Potentilla montana)…

LA CHÊNAIE VERTE DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

Noirmoutier-en-l’Île (Vendée)

À voir à moins de 30 km : les marais salants de Beauvoir-sur-Mer, le marais Breton, Saint-Jean-de-Monts

Rejoignons pour conclure l’île de Noirmoutier, avec l’occasion unique de franchir, à pied ou en voiture, les 4 km et quelques du passage du Gois, « chaussée praticable à basse mer » comme il est mentionné sur les cartes de l’I.G.N. (D 948 à partir de Beauvoir-sur-Mer et ses remarquables marais salants). C’est en effet sous l’agréable couvert des chênes verts (Quercus ilex), des chênes pubescents (Quercus pubescens) et des pins maritimes que s’achève, l’anisette à la main, de longues pérégrinations dans le vieux Massif Armoricain.

Première destination : le bois de la Chaise (photos Marie-Véronique et Guy Loirat) à l’est de Noirmoutier-en-l’Île pour renouer avec les débuts du tourisme balnéaire, à la fin du Second Empire, avec les cabines de la Plage des Dames où les élégantes enfilaient leurs maillots, avec les grandes villas bourgeoises aujourd’hui noyées dans un vaste lotissement. Néanmoins, la partie qui longe la côte est en forêt domaniale classée : sur le rivage, les grandes dalles de grès basculées (Éocène, Cénozoïque) ajoutent au caractère « exotique » et séduisant des lieux ; à l’intérieur du bois, ce sont les cortèges méditerranéens qui étonnent…

On les retrouve au nord de l’île dans le bois de la Blanche (propriété privée, ancienne abbaye) dont l’entrée est interdite. Néanmoins, une promenade par la plage, à l’orée du bois, permet d’en apprécier l’originale composition : daphné garou (Daphne gnidium), ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), alaterne (Rhamnus alaternus), arbousier (Arbutus unedo)… La chênaie verte a bien ses entrées dans le Massif Armoricain !

Une arrivée, ou vers un nouveau départ ?

.

Pour nous, c’est une invitation au voyage pour retrouver la chênaie verte dans des contrées plus méridionales, Landes de Gascogne, Massif Central et ses marges méditerranéennes, Montagne Noire (au singulier cette fois !), Monts de Lacaune, Montagne de l’Espinouse, Cévennes… où l’occitan des troubadours remplace la vieille langue des bardes bretons ! CE LABADILLE

.

.